トヨタ車の紹介文やカタログなどを読んでいると、よく「TNGA」という言葉が出てきます。例えば「TNGAプラットフォームがさらに進化」「新しいTNGAパワートレーンを開発」といったかたちで使われていますね。では具体的に、このTNGAというキーワードは、何をさしているのでしょうか?本コラムでは、トヨタ車の現在地から未来までを指し示しているTNGAの幅広い意味や、TNGAがドライバーに与えるメリットなどについて、詳しく解説していきます。

TNGAとは、プラットフォームの名称にとどまらない?

TNGAとは、Toyota New Global Architecture(トヨタ・ニュー・グローバル・アーキテクチャ)の略で、ごく簡単に言えば、トヨタの新しい設計思想のことです。TNGAは、狭い意味で捉えればプラットフォームの名称でもありますが、その意味を超えて、クルマづくりやその進め方の革新的方針までを含めた、非常に大きな概念を指しています。以下では、プラットフォームとしてのTNGAから始めて、より幅広い、TNGAの狙いや目標といったところにまで迫ってみたいと思います。

TNGAの歴史

TNGAの構想が発表されたのは、2012年の4月。トヨタの「もっといいクルマづくり」の一環として構想・発表されました。当時のトヨタのプレスリリースには以下のように書かれています。

“ 「走る」「曲がる」「止まる」といった運動性能はもちろんのこと、ドライビングポジションなどの人間工学やデザインの自由度を追求した新しいプラットフォームを開発し、世界の各地域で共用化することで、高い基本性能を備えたクルマを効率よく開発。

新型プラットフォームは、設計とデザインが協力してクルマの骨格改革に取り組むことで重心を低く構え、踏ん張り感あるスタイリングなど、これまでにないエモーショナルなデザインと優れたハンドリングのクルマの開発を可能とする。

(中略)開発の効率化や部品・ユニットの共用化が進むことにより、開発工数やコストをお客様の嗜好や地域の特性に関わる部分の開発に振り分けて差別化を図り、さらなる商品力の向上を図る。“

この背景には、「現地現物主義」のもと、世界の各地で膨大な数に膨れ上がってしまったプラットフォームの存在がありました。エンジンだけでも10種以上の基本形式です。これらは開発費を増大させ、価格に転嫁されて、結果的にはユーザのデメリットに繋がってしまいます。こういった状態を大きく刷新すべく構想されたのがTNGAだったわけです。

TNGAのプラットフォーム

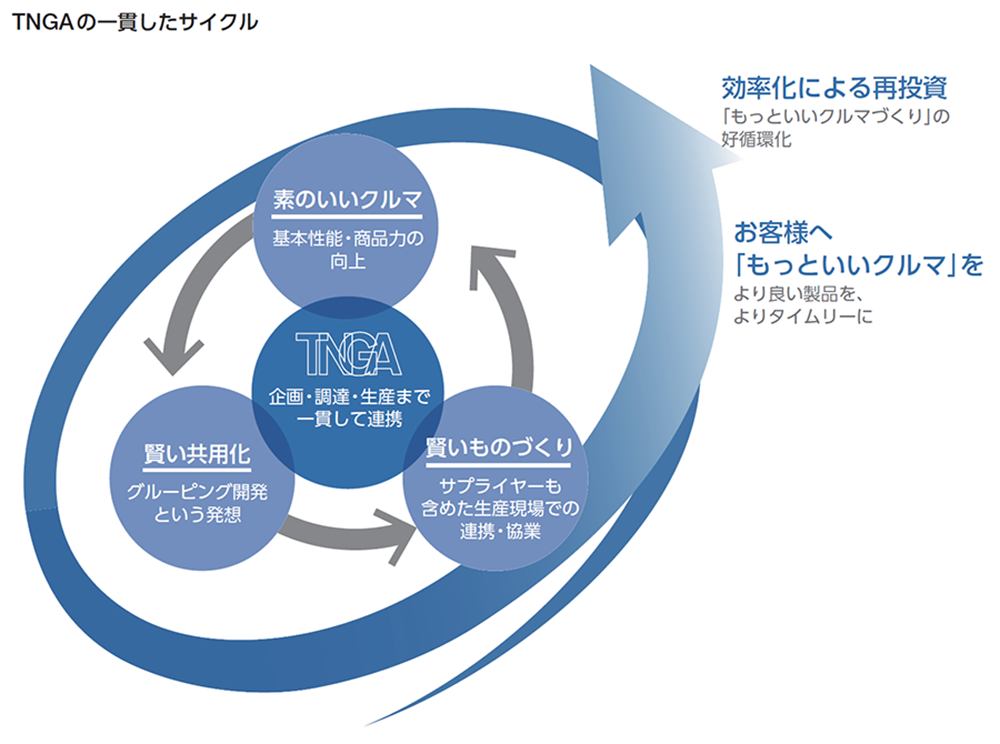

TNGAプラットフォームの開発においては、「乗り降りや運転のしやすさ」を最優先とした上で、「車の低重心化」「各部品の低配置化」「乗車時のベストな姿勢の確保」「流麗なデザイン」などが、なんと46項目にも渡って、徹底的に追求されました。さらに、個々のクルマ別ではなく、プラットフォームやパワーユニットを複数のモデルで共有して、一体的に開発。企画・調達・生産までの一貫した連携によって、「素のいいクルマ」として基本性能を向上させつつ、徹底してムダを省きました。

かくして、発表以来およそ3年後となる2015年10月発売の4代目プリウスにおいて、初めてTNGAプラットフォームの採用されたクルマが市場にデビューしました。また、パワートレーンなどのすべてにTNGAを導入した車種は、2017年7月販売のカムリとなっています。

TNGAの採用車種は順次拡大され、ロングセラーモデルであるカローラやヤリスなど、40を超える車種に広がりました。

2023年の5代目プリウスでは、熟成を重ねた第2世代TNGAプラットフォームを採用。これによって、革新的なデザイン・走りを実現しています。

TNGAという「クルマづくりの思想」

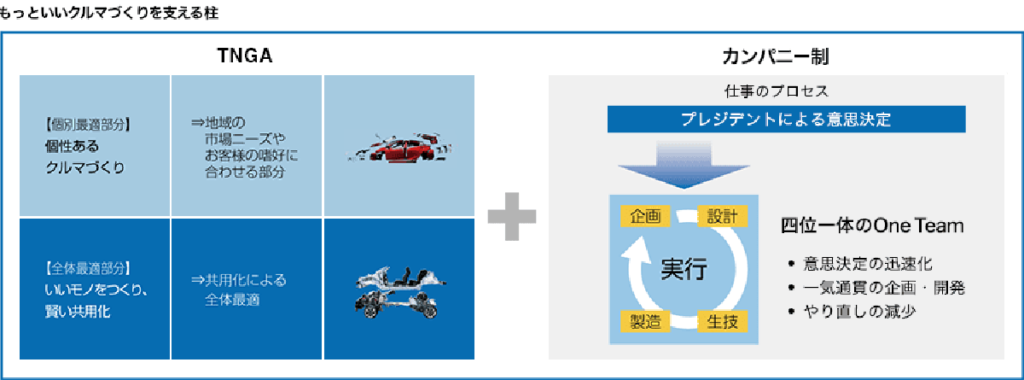

ここまでご説明してきたように、TNGAとは、単なるプラットフォームの名称ではありません。類似の設計思想として、フォルクスワーゲンの「MQB(モジュラー・トランスバース・マトリックス)」や、ボルボの「SPA(スケーラブル・プロダクト・アーキテクチャ)」などが挙げられますが、これらがプラットフォームのモジュール化を指向しているのに対して、TNGAはより幅広く、「クルマづくり全体のプロセス」を対象にしている点が大きく異なっています。トヨタのTNGA企画部は、立ち上げ時に次の5つの目標を掲げています。

(1)商品力の向上

顧客の感性に訴えるように、クルマを骨格から変える。低フード化、低重心化を実現し、カッコ良いデザイン、良好な視界確保、運動性能の向上などを目標として次期プラットフォームを開発し、2015年に発売する新型車より順次導入する。パワートレーンについても、低重心・高性能なユニットへと刷新する。

(2)グルーピング開発による効率化

中長期の商品ラインアップを確定し、搭載するユニットや配置、ドライビングポジションなどを「アーキテクチャー」(クルマづくりの設計思想)として規定。これに基づいて複数車種の同時開発を行う「グルーピング開発」により、部品・ユニットの共用化を進め、結果として得られたリソーセスを、さらに「もっといいクルマづくり」に投入していく。

(3)ものづくり改革

仕入先と調達・生産技術・技術の各部門が四位一体となり、よりつくりやすくシンプルな部品・ユニットの構造を実現する。これによってシンプル&コンパクトな製造工程を実現し、これまで以上に一つひとつの部品を創りこむことで、より高い品質を確保する。

(4)グローバル標準への取り組み

従来においてはトヨタ専用規格に準じた部品開発だったものを、今後は多数の自動車メーカー同様、標準部品も採用できるよう、グローバル標準規格に対応する。

(5)TNGAと連動した調達戦略

「グルーピング開発」による部品・ユニットの共用化に対応し、複数の車種をまとめて、グローバルに、車種・地域・時間をまたいだ「まとめ発注」を実施することで、さらなる競争力を確保する。

例えば(2)の「グルーピング開発による効率化」では、10年スパンで未来を見据えた、クルマの商品ラインアップが策定されます。そして小さな部品1つとっても、そのロードマップに沿った設計・開発がなされます。その際には、(3)ものづくり改革はもちろん、(4)グローバル戦略への取り組み、(5)TNGAと連動した調達戦略が関わり、それらによって結果的に(1)商品力の向上へと結びつくわけです。

TNGAは、クルマのデザイン・走り・乗り心地を改良するだけではありません。全体最適、共用化や、原価の低減によって、クルマ作りのポテンシャルをも飛躍的に高めるのです。そして「もっといいクルマ」を、よりタイムリーに、お客様に届けていくことが可能になるのです。

いかがでしたでしょうか。

トヨタレンタリース京都では、京都府下の法人様、または個人営業主の皆様に役立つサービスの提供と、情報の発信に努めています。私たちの信条は、カーリースにとどまらず、お客様ごとのお困りごとに寄り添って対応する、ソリューションのご提供です。

クルマに関するお困りごとやご相談は、トヨタレンタリース京都に、どうぞお気軽にお寄せください。