Webや雑誌でクルマの新車レビューなどを読んでいると、よく「パワートレーン」(または「パワートレイン」)という単語が出てきます。クルマをかたちづくる非常に重要な要素ではありますが、突っ込んだことはよく知らないという方もいるのではないでしょうか。ここでは、パワートレーンとは何か、クルマが走るのにどのような役割を果たしているのかを、わかりやすく解説していきます。一読すれば、ざっくりと全体像をつかめるはずです。

そもそも、パワートレーンとは

まず、パワートレーンの全体像から押さえましょう。パワートレーンとは、エンジンから生み出された力(回転エネルギー)を、駆動輪(クルマを動かすタイヤ)へと伝える装置、その全体のことを指しています。この説明だけでも、パワートレーンの重要性がわかりますね。

次に、パワートレーンを構成している装置を、部分部分に分けて、具体的にリストアップしてみます。それは「エンジン(動力ユニット)」「クラッチ」「トランスミッション」「プロペラシャフト」「ディファレンシャルギア」「ドライブシャフト」からなっています。これらの装置が役割を分担し、そして組み合わされることで、走行に必要な推進力が生み出され、タイヤは地面を蹴って、クルマは進んでいくのです。

ちなみにこれらの装置のリストは、動力ユニットによって力が生み出され、タイヤにまで伝わっていく順番で並べられています。そこで以下でも、この順番に沿って説明をしていくことにしましょう。

パワートレーンと「エンジン(動力ユニット)」

車の動力源となる装置のことで、パワートレーンの起点です。ひと昔前は、単に「エンジン(ガソリンエンジン、ディーゼルエンジン)」で良かったのですが、近年では、ハイブリッド車のように電気モーターでエンジン動力を補うものや、電気自動車(EV)のようにそもそもの動力源が電気モーターに置き換わっているものもあるため、「エンジン」とは言い切れず、「動力ユニット」と呼んだ方が適切な状況になっています。

また、少々ややこしいのですが、この動力ユニット単体を「パワートレーン」と呼ぶ場合もありますので、注意が必要です。

パワートレーンと「クラッチ」

クラッチは、エンジンと、次に説明するトランスミッションとの間に取り付けられています。その役割は、エンジンの動力をトランスミッションに伝達したり、遮断したりすること。

エンジンは構造上、停止状態からアイドリング状態までの回転数をコントロールすることができません。そのためドライバーは、クラッチを使用してエンジンの動力を伝達、あるいは遮断し、それによってクルマが発進・停止する仕組みになっています(以上はMT車、すなわちマニュアル車についての説明です)。

AT(オートマ:オートマチックトランスミッション)車やCVT(コンティニュアス・ヴァリアブル・トランスミッション)車には、クラッチは搭載されていません。これはなぜかというと、クラッチの代わりに、自動でクラッチ操作の役割を果たしてくれるトルクコンバーター(略称「トルコン」)が配置されているからです。

また、電気自動車の場合には、動力ユニットとなる電気モーターは、起動時の0rpm※の状態から最大トルクを発生させることができるため、クラッチやトルクコンバーターと言った装置は必要ありません。このことが、電気自動車独特の伸びやかなドライブフィールに一役買っています。

※rpm: 1分間に何回、回転するのかという回転数を表す単位

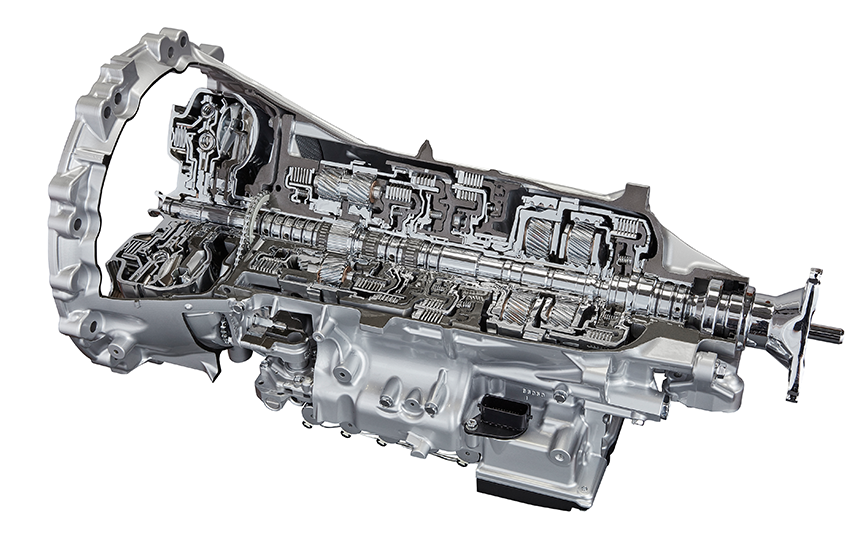

パワートレーンと「トランスミッション」

トランスミッション(別名「変速機」)は、さまざまな大きさの歯車を介して、エンジンからの動力を、適切なトルクや回転速度に変速する装置です。

仕組みとしては、自転車のギアを思い浮かべてもらうのが良いでしょう。ギア付きの自転車では、漕ぎ始めや坂を登るときには1速にギアを落とし、速度を上げるにつれて2速、3速と重いギアへ変速していきますね。

自動車の場合もこれと同様です。エンジンの回転力をギアの噛み合わせによって変化させ、クルマの発進時は、速度が遅い代わりに、大きなトルクを引き出して車体を力強く動かします。そして、次第にギアを上げることで変速していき、トップギアでは、エンジンの出力軸と直結させることで、高速走行に移行するのです。

MT(マニュアルトランスミッション)は、ドライバーが手動で必要なギヤ比に変更する装置です。対してAT(オートマチックトランスミッション)は、MTの変速を自動化した装置。そしてCVTは、ギヤではなく特殊なプーリー(滑車)とベルトを用いて、無段階での変速を可能にした装置であり、エンジン回転数は一定のまま、車速を可変できるようになっています。

パワートレーンと「プロペラシャフト」

プロペラシャフトは、必ずしもすべてのパワートレーンに必要な装置ではありません。というのもこの装置の役割は、エンジンと駆動輪(クルマを動かすタイヤ)が離れている場合に、エンジンの力を伝えるためのものだからです。

例えばFR(フロントエンジン・リアドライブ)車では、クルマの前方にエンジンがあり、後輪が駆動輪となっているため、前方のエンジンの力を、離れた後輪にまで伝えなければなりません。同様に4WD(4輪駆動)車においても、4輪すべてを駆動させるために、エンジンから離れたタイヤにも、エンジンの力を伝える必要があります。

逆に、FF(フロントエンジン・フロントドライブ車)や、MR(ミッドシップ)車のように、エンジンと駆動輪が近いレイアウトとなっている場合には、プロペラシャフトは不要となります。

プロペラシャフト自体の説明が後回しになりましたが、これは、トランスミッションから伝えられた回転力を、次に説明するディファレンシャルギアに伝えるための装置です。クルマをひっくり返して見ると、裏面に進行方向垂直にレイアウトされており、トランスミッションから、ディファレンシャルギアへと繋がって、動力ユニットの回転力を伝えています。

パワートレーンと「ディファレンシャルギア」

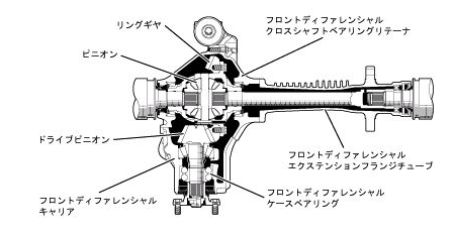

ディファレンシャルギアは、トランスミッション(や、場合によってはプロペラシャフトから)伝えられた動力を、次に説明するドライブシャフトへと分配する役割を持っている装置のことです。位置としては、左右の駆動輪の中央に配置されています。一般的に「デフ」と略称で呼ばれることが多く、日本語では「差動歯車」とも呼ばれます。

この「差動歯車」という名前とも関係するのですが、ディファレンシャルギアにはもう1つの役割があります。クルマの旋回時、駆動輪には左右で回転差が発生します。ディファレンシャルギアはこの回転差を吸収・調整し、スムーズなコーナリングを実現する役割も担っているのです。

ディファレンシャルギアは、FF車なら車両前部、FR車なら車両後部と、駆動輪側にそれぞれ1つ搭載されており、4WDの場合には、車両前部と後部に2つ搭載されています。

パワートレーンと「ドライブシャフト」

ドライブシャフトとは、エンジンから、トランスミッション(そして場合によってはプロペラシャフト)を経て、デファレンシャルギアへと伝達された動力を、最終的にタイヤに伝えるための回転軸のことです。この説明からわかるように、ドライブシャフトの回転軸は走行中、常に回転しながらエンジンの力をタイヤに伝えており、これによってクルマが走行します。

ドライブシャフトはまた、路面状況に応じて上下左右に動作しながら地面の凹凸を吸収するなどの役割も果たしています。

いかがでしたでしょうか。

動力ユニットで発生した回転エネルギーが、パワートレーンを通じてタイヤにまで伝わるさまを通して、パワートレーンの全体像がご理解いただけましたでしょうか。

トヨタレンタリース京都では、京都府下の法人様、または個人営業主の皆様に役立つサービスの提供と、情報の発信に努めています。

クルマに関するお困りごとやご相談は、トヨタレンタリース京都に、どうぞお気軽にお寄せください。